Littérature

RIEN, PRESQUE RIEN, MOINS QUE RIEN

« Et tu supporteras sans désagrément ni peine, je pense, que je te fasse présent, à toi Être noble entre tous, de l'absolument Rien ou du Rien lui-même, et de moins que Rien, toi qui sait fort bien, depuis quelque temps déjà, que je ne suis capable de Rien, et que toute mon œuvre ne vaut absolument Rien, comparée à ton simple Être. Aussi ne m'estimerais-je moi-même en absolument Rien, si l'amour très élevé dont tu m'honores ne me faisait paraître être quelque chose à mes propres yeux.

Ne cherche pas dans ces phrases, lecteur très cultivé, une éloquence apprêtée ou fleurie. […]

si toutefois l'ensemble de notre ouvrage te déplait tout à fait, souviens-toi qu'il n'est Rien ; salut. […] Rien ne peux venant du Rien, retourner dans le Rien. J. G. (Venise, 1634)

LA SOCIÉTÉ DE CONSOLATION

"[... Faut pas prendre les enfants du cardinal pour des enfants du Bon Dieu! [...] Connectez-vous sur CM-Free, le premier syndicat virtuel ! Joyeux Noël ! Et ce mardi 15 décembre 1998 à 11 h 30, la bombe explose [...] CM-Free était sur tous les écrans. J’entendais des bribes de paroles, "d’où ça peut venir ?", "ça vient de l’extérieur", "oh putain...", "Georges c’est le pseudo du mec", "ils y vont pas de main morte", "ils ont raison sur toute la ligne", "ils sont sûrement plusieurs", "c’est super !"

J’entrai dans la cafétéria raide comme un automate. Elle était vide. J’allumai une cigarette et m’efforçai de respirer calmement...]"

LE JARDINIER DE QUINZE SOIRS

On est entré à Mélise par la porte du Souhait. Les jardins de Mélise décident si tu es amant ou aimé et j'y ai vu une ville qui songe. Le troisième jour, j'ai visité les jardins de Mélise : jardin de regards, jardin d'histoire, jardin d'ombre et de lumière, ou jardin des passages, ils sont des parcours que l'on suit lorsqu'on a décidé, pour chacun de ses fleurs. J'ai décidé d'un jardin d'oubli, Dieu sait pourquoi, c'est un jardin à trois fleurs.

D'ELLE

« Et j'étais si naïve, si timide, j’ai changé depuis, quand je pense que j’ai même osé un dimanche aller à la messe avec un “Perfecto”, c’est mon fils le plus jeune qui l’avait oublié là sur un fauteuil et j’ai voulu l’essayer par curiosité, il faut savoir vivre avec son temps, j’en vois des femmes même plus âgées que moi qui se permettent des choses comme ça, et ça ne leur va pas si mal alors quand j’ai vu ce gros blouson de cuir, bien entendu trop grand pour moi, je ne sais pas ce qu’il m’a pris, c’était comme une idée complètement follement incontrôlable, je me suis dit : pourquoi pas moi aussi ? j’étais tout de même drôlement gonflée, j’ai juste au dernier moment, sur le parvis avant d’entrer, mis une étole par-dessus ! » J.-M. S.

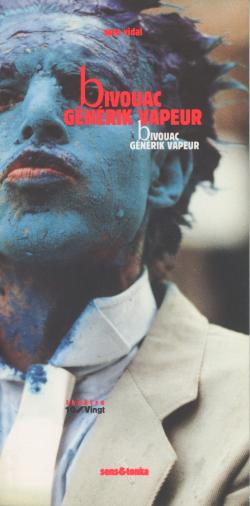

BIVOUAC GENERIK VAPEUR

BIVOUAC : spectacle de rue – dix ans de parcours dans le monde entier – est une création de la compagnie Générik Vapeur. Une histoire simple, 16 comédiens qui se multiplient à l'envi jusqu'à grossir la troupe de 20, 50 voire une centaine de personnages supplémentaires, 102 bidons, 4 musiciens… et la fin d'une journée ordinaire en centre ville, quand soudain, sur étendard sonore, un déboulé de petits hommes et femmes bleus... « ils prennent la ville à revers et détournent les rues, les fontaines, les bans publics et les statues. Ils cherchent un lieu qui leur ressemble, une pyramide, quelque part, signalétique du rassemblement puis du dépassement. Ils s'évanouissent comme ils sont arrivés, dans la musique ».

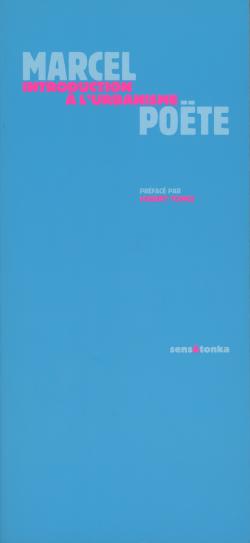

INTRODUCTION À L'URBANISME

C'est en homme nourri de traditions que Marcel Poëte, né en 1866, aborda l'interrogation fondamentale et nouvelle de l'urbain. Si avant lui il y eu des historiens de la ville, ils se bornaient à décrire la ville en tant que phénomène laissant à la littérature l'ineffable ; alors que Poëte extrait tout simplement l'ineffable des phénomènes. S'il ne quitte pas le domaine de l'étude c'est pour nous faire percevoir l'impalpable qui fait notre ordinaire. Il raconte la ville comme instance des cultures s'il en est. Il aurait pu en rester là en nous livrant une analyse globale et spécifique de cet objet dénommé ville. Il préféra s'affronter à cette énigme toujours pas résolue : la ville est tout ce qui n'est pas encore elle. Ce qui se lit dans l'hier et l'aujourd'hui, permettra ou interdira le demain.

La ville (la chose, l'objet) est dans la Cité (l'idée sociale) dont est issu l'urbain (manière d'être, l'altérité) que nous pourrions par des mots actuels traduire par la politique (la polis), l'objet et la vie quotidienne. Contempler n'est pas pour lui suffisant, alors il franchit le pas afin de concevoir une discipline susceptible de réfléchir et de projeter la ville.

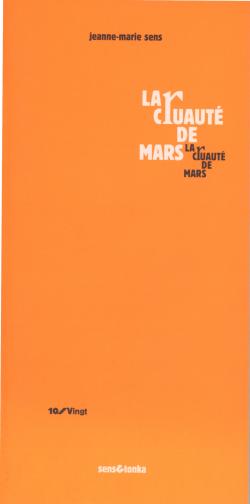

LA CRUAUTÉ DE MARS

Écrit du mois de mars 1999 au mois de mars 2000 – d'où son titre –, cet ouvrage constitué de courtes satires fait référence à la cruauté et à l'absurdité de l'Homme désarmé, malgré tout, face à son propre désarroi.

« Tu lui dirais alors noblement oui de l'estocade tu meurs c'est beau et le taureau sonderait fier le regard qui ternit le souffle qui s'éteint sous le ciel imparable du soleil sévillan il couperait alors les oreilles et la queue – les couilles du héros en bouquet dans sa bouche séchantes – de ces trophées muni dans son enclos enfin ferait le signe de la croix. » J.-M S

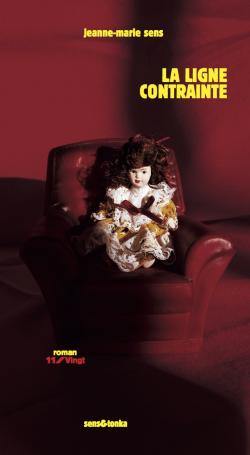

LA LIGNE CONTRAINTE

Avec gravité et humour une femme se livre, au passé, au présent, et jusque dans sa mort dont elle est à la fois partie prenante et spectatrice, à l’exercice introspectif, et parfois même jubilatoire, du voyeur en confrontation à d’autres lui-même en certains états de sa vie.

LES HABITANTS DE LA LUNE

« Les Habitants de la lune » est un roman d'urbanisme avec deux débuts possibles, selon que l'on pense que l'on va vers la ville ou que l'on vient de la ville, chacun pouvant être la fin de l'autre.

FRAGMENTS SUR LA VIE MUTILÉE

Jean-Michel Palmier est décédé des suites d'un cancer le vingt juillet 1998 à l'âge de cinquante-trois ans. Dans cet ouvrage il lègue des fragments bouleversants de sa vie « mutilée », l'auteur parcourt l'ultime chemin de son dernier exil.